-

다른 이름

서양금(西洋琴), 서금(西琴), 구라철사금(歐邏鐵絲琴), 구라철현금(歐邏鐵絃琴)

-

정의

사다리꼴 모양의 공명상자 위에 금속 줄을 가로로 얹고 가느다란 채로 쳐서 연주하는 타현(打絃)악기

-

요약

-

유래 및 역사

양금은 한국전통악기 중 유일한 타현(打絃)악기로서 덜시머(dulcimer)에 해당한다. 덜시머 계통의 악기는 유라시아대륙 전역에 분포되어 있는데, 그중 아라비아와 페르시아의 산투르(Santur)가 고형(古形)에 가깝다.

<페르시안 산투르: 산투르는 양금의 기원이 되는 악기이다. ©Wikipedia>

서남아시아 지역의 산투르는 12세기경 유럽에 전파되어 개량되었고, 침발롬(Cimbalom), 하크브레트(Hackbrett), 해머덜시머(Hammered dulcimer) 등 다양한 명칭을 갖게 되었다. 16세기 말경 이탈리아 예수회 선교사 마테오 리치에 의해 유럽의 덜시머가 중국에 전해졌고 ‘서양의 현악기’라는 뜻에서 양금(洋琴)이라 이름하였다. 중국의 양금은 18세기경 조선에 유입되어 양금, 서양금(西洋琴), 서금(西琴) 등으로 불렸고, ‘유럽의 쇠줄악기’라는 뜻에서 구라철사금(歐邏鐵絲琴), 구라철현금(歐邏鐵絃琴)이라고도 불렸다. 유입 초기에는 연주법을 알지 못해 악기로 쓰이지 못했으나, 18세기 후반에 장악원(掌樂院)의 전악(典樂) 박보안(朴寶安, ?~?)과 북학파 홍대용(洪大容, 1731~1783) 등이 우리나라 음악에 맞추어 연주하기 시작했다. 이후 양금은 궁중과 민간에서 본격적으로 연주되었으며, 특히 풍류방에서 줄풍류 연주와 가곡ㆍ시조 반주 등에 애용되면서 풍류 악기로 전승되었다. 조율은 다소 까다로우나 연주법이 단순하여 빠르게 확산되었고, 양금 악보도 다수 편찬되었다.

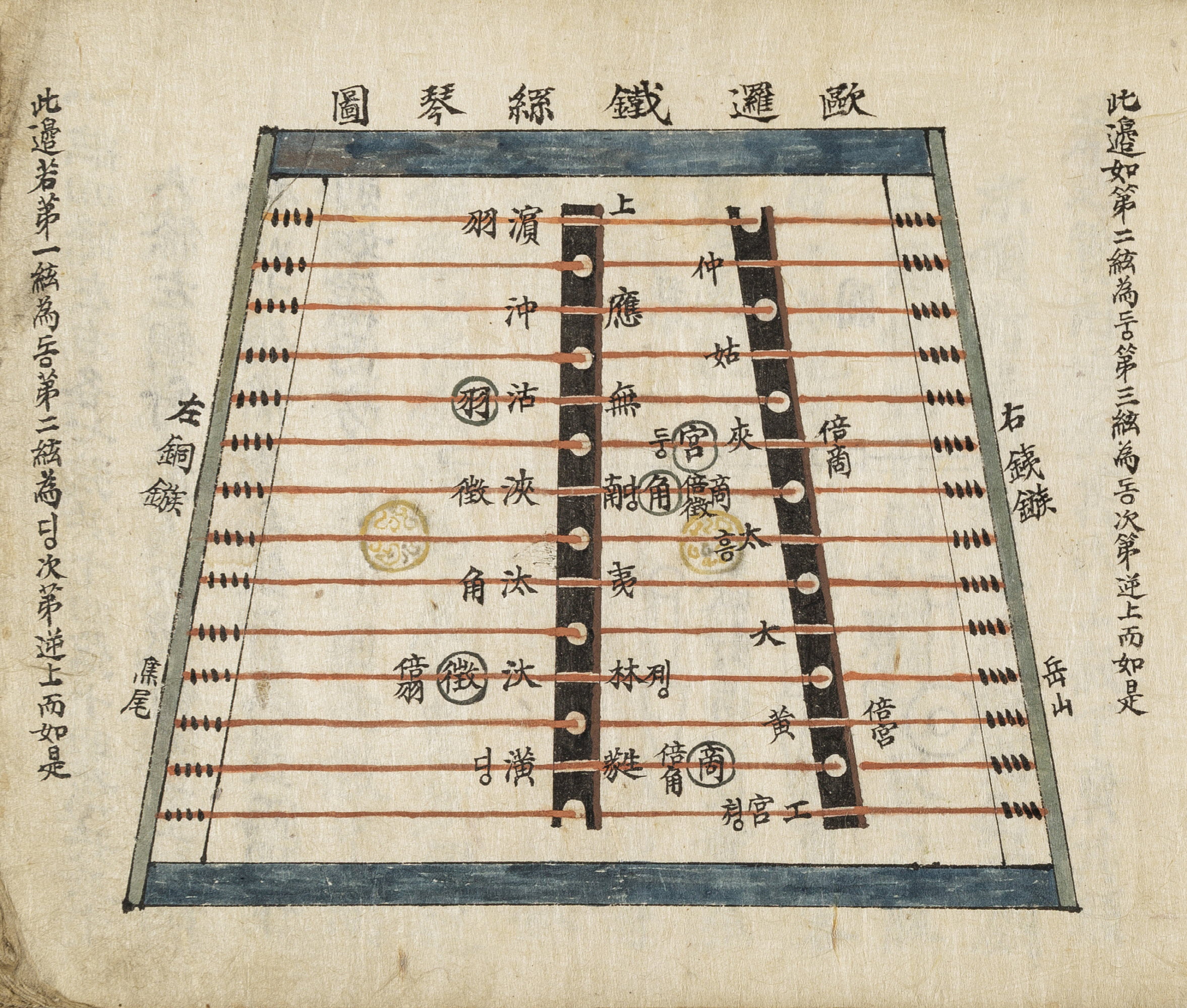

< 『구라철사금자보』 중 ‘구라철사금도’: 양금의 모양을 그림으로 제시하고 12율명을 차용하여 줄이름을 표기하였다. 따라서 각 줄에 적힌 율자는 12율명을 순서대로 적은 것일 뿐 실제 음높이를 뜻하진 않는다. ©규장각한국학연구원 >

20세기 후반부터는 다양한 개량 양금이 등장하여 창작곡에 사용되고 있다. 현재 전통 양금은 주로 줄풍류, 즉 세악(細樂)에 편성되거나 단소와의 병주(竝奏)로 연주된다.

<《천년만세》: 양금, 세피리, 대금, 단소, 해금, 가야금, 거문고, 장구 편성으로 연주한 <천년만세>. 가장 중앙에 배치된 악기가 양금이다. ©국립국악원> -

내용

○ 구조와 형태 양금은 오동나무로 된 울림통과 뚜껑, 가는 금속 줄, 줄을 받쳐 주는 괘 둘과 현침 둘, 조율 시 쓰는 조율못과 곡철, 그리고 채로 구성된다. 울림통은 밑면이 사다리꼴 모양인 육면체로 짜서 속이 빈 상자 형태이다. 울림통 위에는 네 줄을 한 벌로 하여 모두 열네벌(낱줄 총 56가닥)의 가는 금속 줄을 가로로 팽팽하게 얹고, 울림통의 좌우 끝쪽에서 현침으로 줄을 받친다. 두 현침 사이에는 좌괘와 우괘를 넣어 줄을 괴는데, 우괘에는 열네 벌의 줄 중 홀수 번째 줄 일곱 벌을 얹고 좌괘에는 짝수 번째 줄 일곱 벌을 얹는다. 특히 좌괘는 괘의 왼편과 오른편 줄 길이를 2:3 비율이 되도록 나누므로 왼편 줄이 오른편 줄보다 완전 5도 높다. 괘는 단단한 화리목으로 만든다. 채는 대나무 껍질이나 뿌리로 만드는데, 머리 부분은 두툼하고 자루 부분은 얇게 깎아서 낭창낭창하고 탄력이 있다. 채로 현을 한 번 칠 때 채의 머리 부분이 한 벌에 해당하는 네 줄의 현을 동시에 타격하면서 쨍쨍하고 카랑카랑한 음색을 낸다.

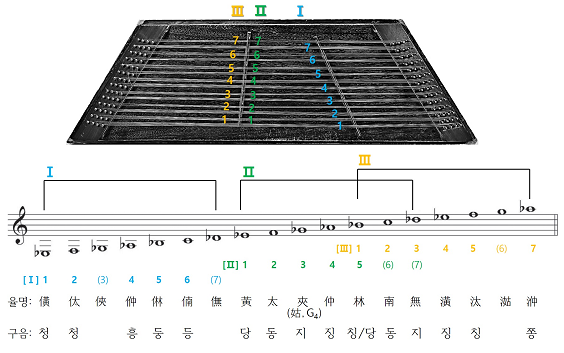

- 몸통: 오동나무로 만든 사다리꼴 모양의 울림통으로, 속이 빈 상자 형태이다. - 덮개: 오동나무로 만든 뚜껑으로 위판을 보호해 주며, 연주 시에는 몸통 아래에 깔아서 받침대 겸 울림통으로 사용한다. - 현(絃): 주석과 철의 합금으로 만든 가느다란 줄로, 네 가닥이 한 벌을 이루며 모두 열네 벌(총 56줄)이다. - 현침(絃枕): ‘줄의 베개’라는 뜻으로 ‘침괘(枕棵)’라고도 하며, 몸통 위에 가로로 놓인 줄들을 좌우에서 받쳐 준다. - 좌괘(左棵): 왼쪽에 위치한 괘로, 짝수 번째 줄 일곱 벌을 그 위에 얹어 좌우 양편의 줄을 모두 사용하는데, 왼편 줄이 오른편 줄보다 완전5도 높다. - 우괘(右棵): 오른쪽에 위치한 괘로, 홀수 번째 줄 일곱 벌을 그 위에 얹고 괘 왼편의 줄만 사용한다. - 가괘(假棵): 이동형 괘로, 우괘와 오른쪽 현침 사이의 줄 아래를 괴어서 음높이를 조절한다. - 조율못: 조율 시 곡철을 조율못에 끼우고 돌려 줄의 장력을 조절한다. - 곡철: 조율 도구로 ‘줄 조이개’라고도 하며, 조율못 머리 부분에 끼워 돌려서 음높이를 조절한다. - 채: 대나무로 된 채로, 연주 시에는 머리 부분으로 줄을 때리고 조율 시에는 뾰족한 꼬리 부분으로 줄을 한 가닥씩 뜯는다. ○ 음역 및 구음 양금의 음역은 배황(僙:E♭3)에서 청중(㳞:A♭5)까지로 두 옥타브 반에 이른다. 구조적으로는 우괘 왼편[Ⅰ], 좌괘 오른편[Ⅱ], 좌괘 왼편[Ⅲ]의 각 일곱 줄을 모두 소리낼 수 있으나, 일반적으로 우괘 왼편의 제3현과 제7현, 좌괘 오른편의 제6현과 제7현, 좌괘 왼편의 제6현은 연주 시 사용하지 않는다. 따라서 연주 시 사용하는 음은 우괘 왼편 제1, 2, 4, 5, 6현의 僙(청), 㑀(청), 㑖(흥), 㑣(둥), 㑲(등), 좌괘 오른편 제1, 2, 3, 4, 5현의 黃(당), 太(동), 姑(지), 仲(징), 林(칭), 좌괘 왼편 제1, 2, 3, 4, 5, 7현의 林(당), 南(동), 無(지), 潢(징), 汰(칭), 㳞(쫑) 등이다.

< 양금의 음역: 우괘 왼편 제1, 2, 4, 5, 6현을 차례로 쳐서 僙, 㑀, 㑖, 㑣, 㑲을 소리 내고, 이어서 좌괘 오른편 제1, 2, 3, 4, 5현을 차례로 쳐서 黃, 太, 姑, 仲, 林을, 좌괘 왼편 제2, 3, 4, 5, 7현을 차례로 쳐서 南, 無, 潢, 汰, 㳞을 소리 냈다. ©국립국악원 >

< 양금의 음역 >

○ 조율 방법 및 주의점

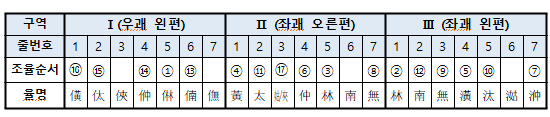

양금의 줄을 조율할 때에는 곡철로 조율못을 조이거나 풀어서 음높이를 맞춘다.

<양금의 조율 방법: 영상을 통해 양금의 조율 방법과 곡철 사용법을 알아보자. ©국립국악원 > 채의 뾰족한 꼬리 부분으로 줄을 한 가닥씩 뜯어가며 한 벌을 이루는 네 줄 음이 모두 일치하도록 정확하게 조율한다. 각 줄의 조율 순서와 조율 음은 아래의 표와 같다. 마지막에 조율하는 좌괘 오른편 제3현은 좌괘 왼편 제3현 조율(⑨) 시 자연히 夾이 되나 가괘를 괴어서 姑로 바꾼다.

< 양금의 조율 순서와 조율 음 >

양금의 금속 줄은 매우 가늘어서 온도나 습도에 매우 민감하게 반응한다. 무대의 조명만으로도 줄이 늘어져 음이 낮아지기 때문에 세심한 관리가 필요하다.

○ 연주법 및 표기법

양금을 연주할 때에는 바닥에 책상다리를 하고 앉아서 양금의 좌괘가 몸의 중심에 오도록 둔다.

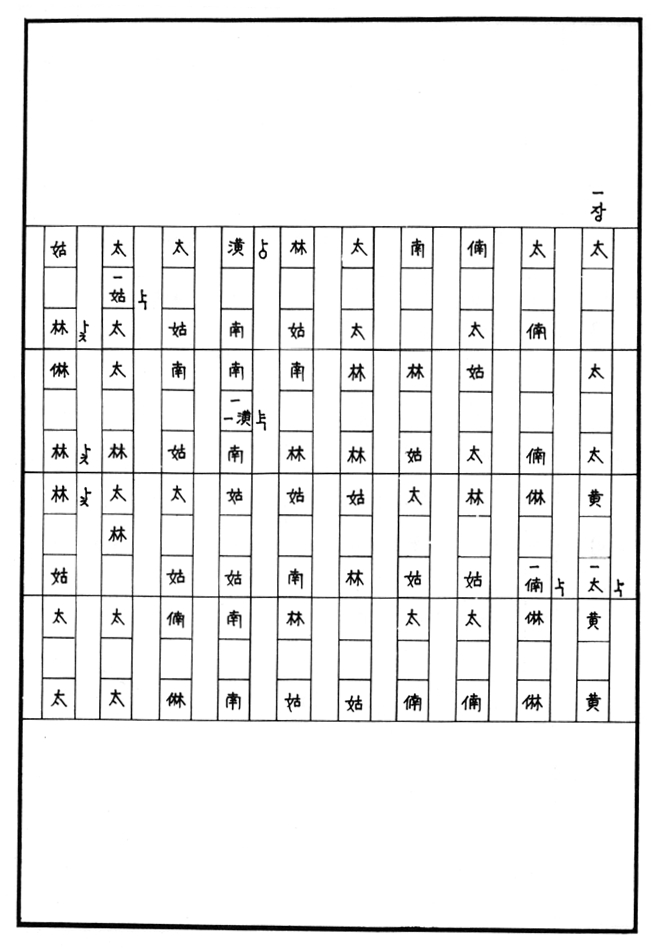

<양금의 연주자: 양금의 연주 자세를 영상을 통해 알아보자. ©국립국악원 > 전통악곡을 연주할 때는 채 한 개만 써서 한 손으로 연주하는데, 현대 창작곡을 연주할 때에는 채 두 개로 양손 주법을 사용하기도 한다. 오늘날 양금 악보는 정간보를 사용하며 정간 안에 음높이를 율자(律字)로 적어 넣고 그 옆에 음의 강약 또는 연주법을 ‘ㅤㅏㅇ’(강하게), ‘ㅤㅏㄱ’(약하게), ‘ㅤㅑㄱ’(아주 약하게), ‘’(채 굴리기), ‘ㅤㅏㅊ’(안칭) 등의 부호로 표기한다.

< 양금보 《영산회상》 중 <군악> 제1장: <군악>에는 양금 부호가 다양하게 나온다. ‘ᅟᅡᆼ’(강하게), ‘ᅟᅡᆨ’(약하게), ‘ᅟᅣᆨ’(아주 약하게) 등의 부호로 음의 강약을 제시하였다. ‘ᅟᅡᆾ’(안칭)은 林을 칠 때 좌괘 왼편 제1현을 치지 말고 좌괘 오른편 제5현을 치라는 뜻이다. ©은하출판사 >

<양금의 연주법: 양금의 연주법 중 강하게 치기, 약하게 치기, 아주 약하게 치기, 채 굴리기, 안칭 등을 영상을 통해 알아보자. ©국립국악원 > -

특징 및 의의

양금은 한국전통악기 중 유일한 타현악기이며, 전통 현악기에서는 보기 드문 금속성(金屬聲)을 낸다. 농음(弄音)을 구사하지 못해 고유 향악기와는 특질이 전혀 다르지만, 단기간에 우리나라 음악에 맞춰 음률 체제를 바꾸고 연주법을 단순화하여 향악기와 조화를 이루었다. 이렇듯 양금은 한반도에 유입된 악기로서는 역사가 가장 짧음에도 불구하고 성공적으로 향악기화 하여 풍류방 음악의 대표 악기 중 하나로 자리매김하였다.

-

참고문헌

국립국악원, 『창작을 위한 국악기 이해와 활용』2, 국립국악원, 2019. 김천흥, 『정악양금보』, 은하출판사, 1988. 송혜진, 『한국악기』, 열화당, 2001. 장사훈, 『한국악기대관』, 서울대학교출판부, 1986.

-

집필자

임란경(林爛暻)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.