-

정의

높이가 낮은 나무틀에 북통을 매달아 북면이 옆을 향하게 하고 북채로 쳐서 소리내는 타악기로 궁중 의례 및 민간 연희에 편성된 북

-

요약

좌고의 명칭이 처음 등장하는 것은 『(임인)진연의궤』(1902)이다. 통일신라 시대의 대고와 조선 시대 <교방고(敎坊鼓)>의 전통을 이은 것으로 보인다. 높이가 낮은 틀에 북을 매달아 앉아서 친다. 북채는 긴 막대 끝에 천을 말아 씌우고 그 끝을 붉은 실로 장식한다. 악절(樂節)에 따라 장구의 북편과 동시에 친다. 좌고는 궁중음악 및 민간음악에 사용된 북으로 보통 삼현육각 편성으로 연주하거나 춤 반주를 할 때 친다.

-

유래 및 역사

좌고는 통일신라 시대에 관현악 연주에 편성되어 온 ‘대고(大鼓)’ 및 당악기 교방고의 전통을 이은 것으로 추정된다. ‘좌고’ 라는 명칭은『(임인)진연의궤』에 ‘坐鼓’로 처음 보이고, 이후 『이왕가악기』(1939)에서는 현재 사용하는 한문표기와 같이 ‘座鼓’로 표기하였다.

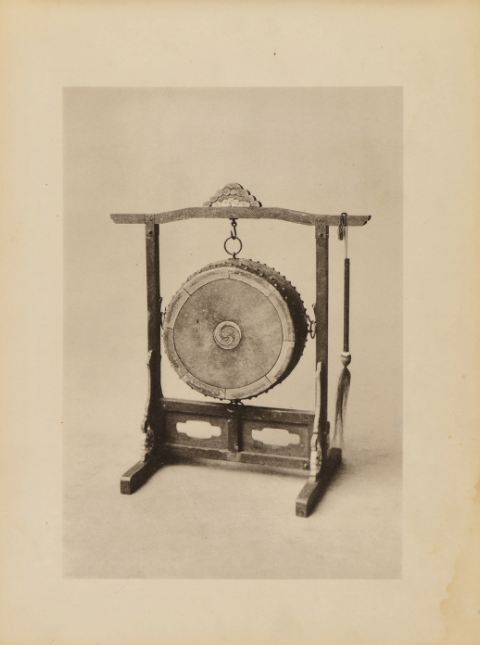

<좌고: 1939년에 촬영된 이왕직아악부 소장 좌고 사진이다. ©국립국악원>

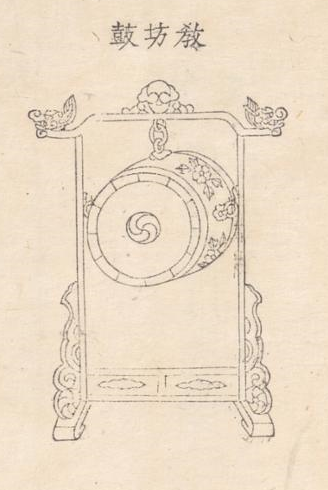

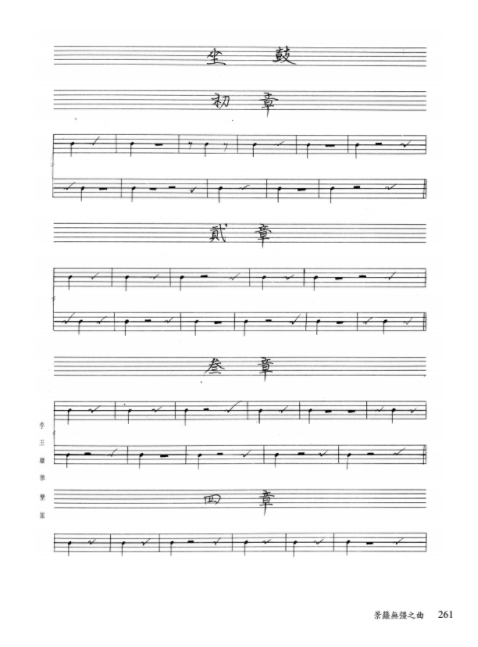

조선 순조 『(무자)진작의궤』(1828)부터 ‘교방고(敎坊鼓)’라는 명칭으로 좌고 형태의 도식이 등장하고 있어 좌고가 횡타형 교방고의 다른 이름으로 사용된 것으로 보인다. 이왕직아악부 시절에 오선보로 채보된 좌고보(譜)가 전한다.

<교방고: 순조 28년(1828) 2월 창경궁 자경전에서 거행되었던 진작례와 6월 창덕궁 연경당에서 거행되었던 진작례에 이후 작성한 『(순조무자) 진작의궤』에 그려진 교방고 그림이다. ©국립국악원>

<이왕직아악부의 <경록무강지곡(여민락만)>의 좌고보: 1936∼1939년 사이에 채보된 이왕직아악부의 〈경록무강지곡〉 좌고 악보이다. ©국립국악원> -

내용

○구조와 형태

ㆍ가자(架子): 나무틀. 낮은 틀에 북을 매달아 놓고 앉아서 친다.

ㆍ북통과 북면: 북통에는 용을, 양쪽 북면의 중앙에는 태극 문양을 그려 넣는다. 북면의 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황색의 오색 무늬가 있다.

ㆍ북채: 나무막대 끝에 천을 말아 씌우고 그 끝을 붉은 실로 장식한다.

북의 모양은 용고(龍鼓)나 교방고 등과 비슷하다. 북통에는 용을 그리고 북면에는 삼태극 문양을 그려 넣는다. 북면의 가장자리에는 청ㆍ홍ㆍ흑ㆍ녹ㆍ황색의 오색 무늬가 있다. 북채는 긴 막대 끝에 천을 말아 씌우고 그 끝을 붉은 실로 장식한다.

○연주 방법과 기법

낮은 틀에 북통을 북면이 옆을 향하도록 매달고 앉아서 친다. 장구와 함께 편성되는 경우 악절에 따라 장구의 북편과 동시에 친다.

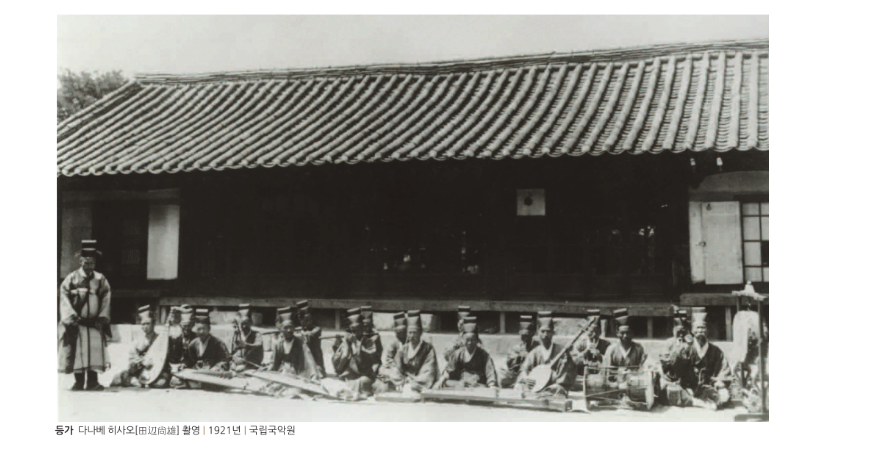

<다나베 히사오가 1921년에 촬영한 이왕직아악부의 등가 사진이다.> ○연주악곡

현재 〈여민락만〉ㆍ〈본령〉ㆍ〈해령〉ㆍ〈낙양춘〉ㆍ〈보허자〉ㆍ〈평조회상〉ㆍ〈관악영산회상〉ㆍ〈수제천〉ㆍ〈동동〉ㆍ〈취타〉ㆍ〈길군악〉ㆍ〈길타령〉ㆍ〈별우조타령〉ㆍ〈자진한잎〉등의 악곡에 편성된다.

<<여민락만>: 악기 편성은 피리, 대금, 해금, 아쟁, 당적, 편종, 편경, 방향, 좌고다. ©국립국악원> ○제작 및 관리 방법

북을 제작하는 일반적인 순서에 따라, 북통의 재료가 되는 나무를 고르고, 북통을 만들고, 가죽을 다루어 북을 메우고, 색을 칠하고, 북 틀과 장식을 만든다. -

특징 및 의의

고려시대 이래 사용되어 오던 교방고를 북면이 좌우가 되도록 가자에 매달아 북채를 가로로 움직이며 연주하면서 좌고로 부르게 되었다. 현재 관현편성으로 궁중음악을 연주할 때나 삼현육각 편성으로 춤 반주를 할 때 빠지지 않고 편성되는 타악기로, 음악의 리듬과 악절을 구분하는 역할을 해오고 있다.

-

참고문헌

국립고궁박물관 편, 『왕실문화도감 궁중악무』, 국립고궁박물관, 2014. 김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 김우진, 「악기형태 변화에 대한 연구: 진연의궤의 악기도를 중심으로」, 『한국음악연구』 17ㆍ18, 86쪽, 1989. 김종수, 「교방고(敎功鼓)와 좌고(座鼓)에 대한 소고(小考)」, 『한국음악연구』 48, 77쪽, 2010. 송혜진 글 강원구 사진, 『한국 악기』, 열화당, 2001. 송혜진ㆍ박원모 글, 현관욱 사진, 『악기장ㆍ중요무형문화재 제42호』, 민속원, 2006. 이지선 해제ㆍ역주, 『한국음악학학술총서 제10집: 조선아악기사진첩 건, 조선아악기해설ㆍ사진첩, 이왕가악기』, 국립국악원, 2014.

-

집필자

최선아(崔仙兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.