-

다른 이름

헌선도무(獻仙桃舞), 헌반도(獻蟠桃), 반도(蟠桃), 천도(天桃), 여무(女舞), 선관무(仙冠舞), 천도(天桃)

-

정의

지방 관아 교방에서 전승되었던 춤으로, 기녀가 신선의 복숭아를 바치며 장수를 송축하는 춤

-

요약

헌선도는 신선의 복숭아[선도(仙桃)]를 바치며 잔치 주빈의 장수를 송축하는 춤이다. 고려시대부터 궁중에서 연행되었던 춤으로, 조선 시대에는 궁중뿐만 아니라 여러 지방의 교방에서 두루 공연되었으며 다양한 이름으로 불렸다. 선도를 바치며 춤추는 내용은 궁중정재 헌선도와 같으나, 전반적으로 소략한 내용으로 구성되어 있다.

-

유래 및 역사

관아 교방에서 언제부터 헌선도가 공연되었는가는 분명하지 않다. 관아 교방의 헌선도는 요지(瑤池; 중국 곤륜산에 위치한 신선이 살았다고 하는 연못)에서 서왕모(西王母)가 신선의 복숭아인 반도를 올리는 춤으로, 전반적인 내용은 궁중의 헌선도와 유사하다. 서왕모는 죽음과 생명의 여신으로 서왕모가 살고있는 곤륜산(崑崙山)에는 먹으면 죽지 않는 복숭아, 즉 선도(仙桃)가 있는데 서왕모가 관리하는 반도원에서 자란다. 장생불사(長生不死)의 춤인 헌선도는 지역에 따라 〈헌반도(獻蟠桃)〉ㆍ〈반도(蟠桃)〉ㆍ〈천도(天桃)〉ㆍ〈여무(女舞)〉ㆍ〈선관무(仙冠舞)〉 등 다양한 이름으로 불렸다.

<평양 교방의 헌반도: 평양 교방에서 헌반도가 공연되었음을 알려주는 중요한 회화 자료이다. 선도반은 4 개이며, 서 있는 두 기녀는 이미 선도반을 올렸고, 앉아 있는 둘은 선도반을 올리는 모습이 그려졌다. ©국립중앙박물관>

황해도 교방에서도 헌선도가 공연되었다. 박사호(朴思浩)가 연경에 사신으로 다녀오면서 남긴 『심전고(心田稿)』「연계기정(燕薊紀程)」에서는 1829년(순조 29) 3월 26일에 체인각에서 황주 교방의 기녀가 춤추는 〈헌반도〉를 보았다고 했다. 해주 기녀 명선은 자신이 직접 쓴 『소수록』에서 “서왕모 요지연에 반도를 올리는 듯, 헌선도 한 자락을 가볍게 춤을 추고”라고 〈헌반도〉의 춤을 소개했다.

전라도 교방에서 헌선도가 공연된 사실은 『호남읍지』(1895)의 무주부 읍사례 관노(官奴) 항목에 헌선도에 필요한 기물의 내역이 수록된 것을 통해 알 수 있다.

경상도 경주 교방의 〈반도〉에 대해서는 박종(朴琮)이 1767년에 관람기를 남겼는데, 먼저 기녀 두 명이 장(杖)을 잡고, 양쪽 가장자리에 위치하여 노래를 부르며 나아간다. 다음으로 기녀 네 명이 각기 반도 한 떨기를 잡고 동시에 노래를 부르고, 일제히 함께 나아가서 상 위에 반도를 놓고 물러나면서 춤을 추었다. 일본 통신사 일행이었던 남원은 부산에 머물렀을 때, 경주ㆍ동래ㆍ밀양 교방의 기생들이 천도(天桃), 황창(黃昌), 처용(處容)의 춤을 추었다고 했다. 이 중에서 ‘천도(天桃)’는 헌선도를 가리킨다. 진주목사였던 정현석(鄭顯奭, 1817~1899)이 쓴 『교방가요(敎坊歌謠)』(1872)에 진주 교방의 〈헌반도〉가 자세히 전한다. -

내용 및 구성

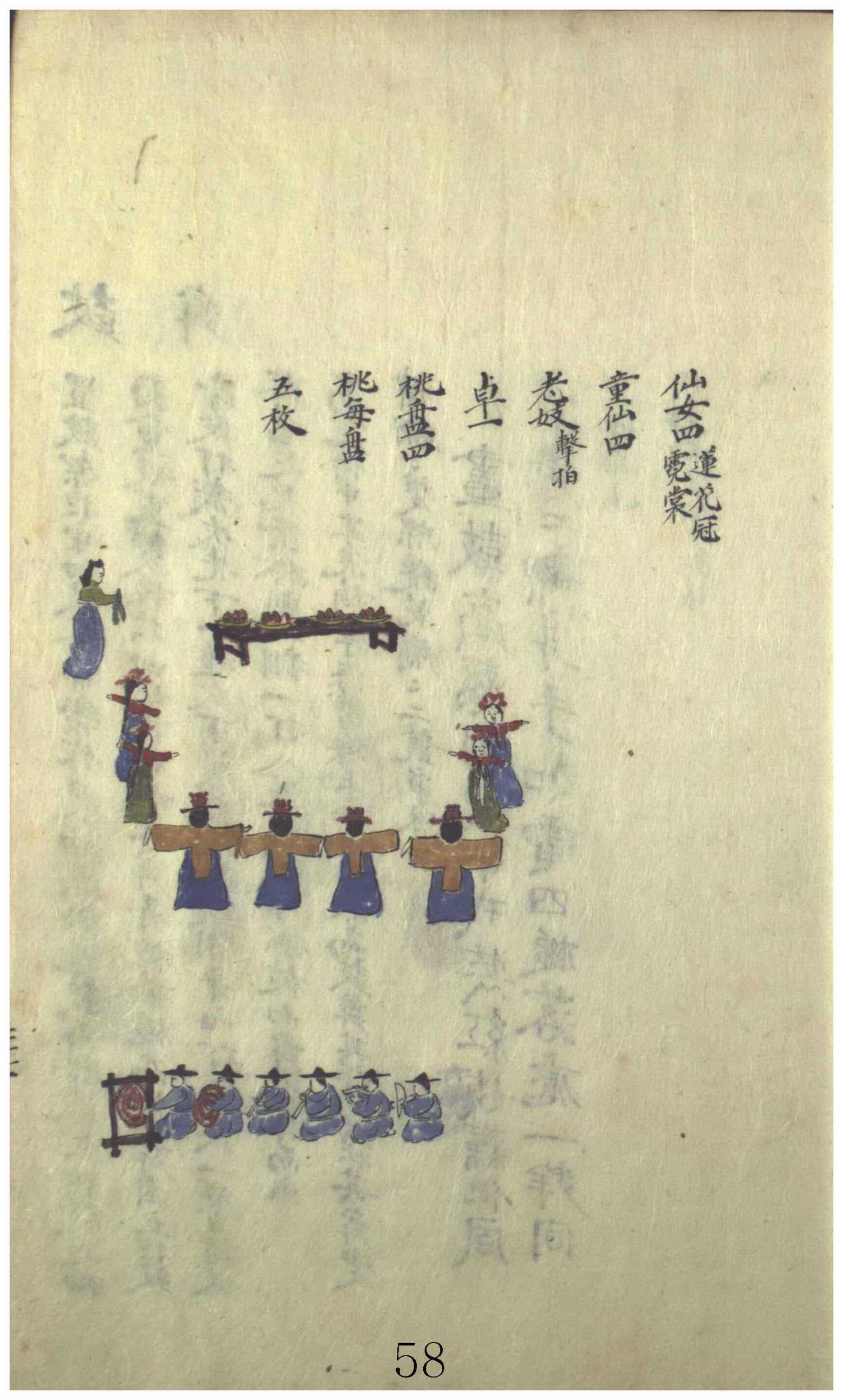

○ 내용 궁중의 헌선도와 마찬가지로 신선의 복숭아를 잔치의 주빈에게 올려 만수무강을 기원하는 춤이다. ○ 구성 『교방가요』에서 진주교방 〈헌반도〉는 선녀와 어린 선녀[동선(童仙)]가 등장해서 절하는 것으로 도입부가 시작된다. 전개부에서 어린 선녀 네 명이 복숭아가 담긴 소반을 각자 받들면, 선녀 네 명이 받아서 높이 들고 노래한다. 절정부에서 선녀의 노래가 끝나면 모두 함께 일어나 춤을 춘다. 결말부에서는 절하고 퇴장한다. ○ 구조 진주교방에서 무용수는 선녀(仙女) 네 명과 동선(童仙) 네 명, 박을 치는 노기(老妓) 한 명으로 구성되었다. 궁중의 헌선도는 선모가 한 명이지만, 진주교방에서는 선모의 역할을 하는 선녀가 네 명이라는 특징이 있다.

<진주 교방의 헌반도: 진주 교방에서 헌반도가 공연되었음을 알려주는 중요한 회화 자료이다. 그림 앞 탁자에 선도반 4개가 놓여졌고, 그 옆에 노기가 집박을 맡고 있다. 그 아래 동기 4명 선녀 4명이 팔을 벌려 춤추는 모습이 그려졌다. ©국립중앙도서관>

○ 주요 춤사위

진주교방의 〈헌반도〉는 세 번 나아가고 세 번 물러나는 ‘삼진삼퇴’의 춤사위가 특징적이다. 선녀와 동선이 쌍쌍이 춤을 추고, 동선이 선도반을 들고 삼진삼퇴(三進三退)하며, 선녀가 선도반을 받아 삼진삼퇴하고, 노래를 부르고 선도를 올린 뒤에 선녀가 춤춘다. -

창사

-

반주 음악

-

복식ㆍ의물ㆍ무구

진주교방의 헌선도에서 선녀 네 명은 연화관(蓮花冠)을 쓰고 무지개치마[예상(霓裳)]를 입었다. 무구로는 복숭아와 복숭아를 담는 소반인 도반(桃盤)과 도반을 놓는 탁자가 사용된다. 궁중과 지방관아의 헌선도는 바치는 선도의 수가 달랐다. 『악학궤범(樂學軌範)』(1493)에 선도는 나무로 만드는데 모두 세 개라고 기록된 이래, 조선 후기 의궤에 이르기까지 궁중정재 헌선도에서 선도는 항상 세 개였다. 반면 『교방가요』에는 선도가 다섯 개로 기록되어 있다. 진주교방의 〈헌반도〉에서는 도반을 놓을 탁자 한 개, 복숭아 소반인 도반(桃盤)이 네 개, 선도는 매 소반마다 다섯 개씩 놓았다. 이는 『한무고사(漢武故事)』에서 서왕모가 복숭아 일곱 개를 내놓고 왕모 자신이 두 개를 먹고, 다섯 개를 한 무제에게 준 일화를 토대로 한 듯하다.

-

특징 및 의의

헌선도는 장생불사(長生不死)라는 인간의 바람을 담아 여러 관아의 교방에서 다양한 이름으로 불리며 공연되었다는 특징이 있다. 경주, 진주 등의 교방에서는 춤 공연 중간에 노래가 불리기도 했다. 교방의 헌선도에서도 궁중의 헌선도와 마찬가지로 장생의 상징인 신선의 복숭아가 등장한다. 도교적 색채의 서왕모 설화가 춤으로 확장되어 여러 지역에서 향유되었다는 의의를 지닌다.

-

참고문헌

임형택, 『옛노래, 옛사람들의 내면풍경』, 소명출판, 2005. 배인교, 「조선후기 지방 관속 음악인 연구」, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008. 이종숙, 「조선시대 지방 교방 춤 종목 연구」, 『순천향 인문과학논총』 제31권, 2012. 이지양, 「18세기 중국 사행길의 악무공연」, 『연행의 사회사』, 2005. 조경아, 「정재의 가무악 요소에 담긴 상징과 비유Ⅰ: 헌선도」, 『무용예술학연구』 32, 2011.

-

집필자

조경아(趙京兒)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.