-

정의

-

요약

유황곡(維皇曲)은 고려가요 〈풍입송(風入松)〉의 선율에 조선 세종 때 새로 지은 악장을 얹은 당악(唐樂) 양식의 곡이다. 문소전(文昭殿)과 연은전(延恩殿) 제례(祭禮)에 사용되었다. 현재는 노랫말 없이 기악곡으로 전승되고 있다.

-

유래

유황곡의 한문 악장은 1433년(세종 15)에 새로 지었고, 선율은 고려 노래 〈풍입송〉의 선율을 차용하였다.

-

내용

○역사 변천 과정 유황곡은 조선 태조(太祖)의 비(妃) 신의왕후(神懿王后) 한(韓)씨의 신위(神位)를 모신 문소전 제례와, 성종(成宗)의 생부로 덕종(德宗)으로 추존(追尊)된 의경세자(懿敬世子)의 위패를 봉안한 연은전 제례 때 아헌(亞獻) 절차에서 연주하였다. 유황곡은 조선 후기 『대악후보(大樂後譜)』에 노랫말 없이 수록되었고, 현재도 기악곡으로 전승되고 있다.

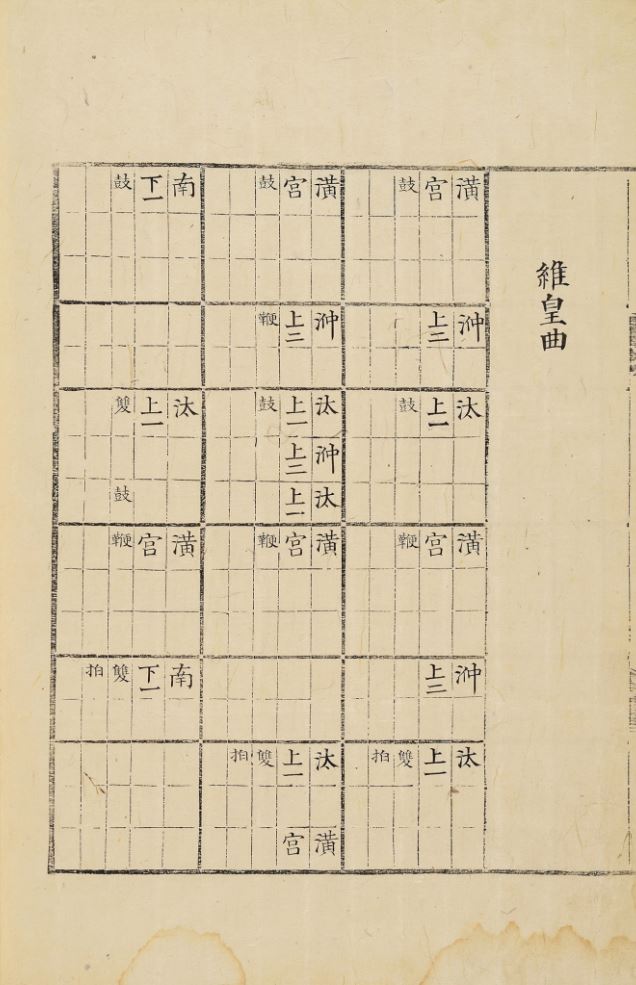

<『대악후보』 유황곡 ©국립국악원>

○음악적 특징 유황곡은 당악 양식의 악곡이며, 황(C)ㆍ태(D)ㆍ중(F)ㆍ임(G)ㆍ남(A) 다섯 음을 사용하는 청황종 평조이다. 조선 초에는 향악기와 당악기를 함께 편성하여 연주했고, 『국악전집』 제19집(2007)에 실린 현행 유황곡에는 편종ㆍ편경ㆍ방향ㆍ박ㆍ절고ㆍ해금ㆍ아쟁ㆍ대금ㆍ당피리ㆍ당적을 편성한다. 『대악후보』에 실린 〈유황곡〉 악보의 장구 가락은 ‘고(鼓, 북편)-고(鼓, 북편)-편(鞭, 채편)-쌍(雙, 합장단), 고-편-고-편-쌍, 고-쌍-고-편-쌍, 고-편-편-고-쌍’의 긴 장단형이 반복되며, 매 행 제14정간에 박을 치는 규칙적인 형태를 보이고 있으나, 현재는 이러한 장구 가락이 없다.

<유황곡 ©국립국악원>

<유황곡 ©국립국악원> -

노랫말

『세종실록』 권147과 『악학궤범(樂學軌範)』의 유황곡 악장이 조금 다르며, 다음은 『악학궤범』에 실린 노랫말이다.

유황천(維皇天) 감사국(監四國) 권동민(眷東民) 황천이 사방을 살피사, 동방을 돌보시도다 계우유덕(啓佑有德) 비주신인(俾主神人)

희희민물(熙熙民物) 앙심인(仰深仁)덕있는 이를 도와, 신과 사람의 주인이 되게 하니

민과 물이 희희하야, 어진 마음[임금] 우러르도다여운장종(麗運將終) 민리화앙(民罹禍殃)

동정서토(東征西討) 영사방(寧四方)고려의 운이 끝나려 할 때, 백성이 재앙을 당하니

동서로 정벌하여 사방을 편안케 하셨도다몽협부상(夢協符祥) 공개일시(功盖一時)

가재천명(假哉天命) 종난사(終難辭).꿈과 부상이 맞아, 공이 일세를 뒤덮었도다

큰 천명은 끝내 사양하기 어려웠노라창업굉모(創業宏謀) 형월고선(夐越古先)

소재내허(昭哉來許) 영상전(永相傳).창업의 굉장한 규모는, 멀리 선인보다 탁월하니

밝도다 후세에 길이 서로 전하리조수인사(肇修禋祀) 흘용유성(迄用有成)

오천만년(於千萬年) 치승평(致昇平).비로소 제사를 지내기 시작하여, 지금에 대업이 있게 함에 이르렀도다

천만년에 이르도록 승평을 이루소서출처: 이혜구, 『신역 악학궤범』, 국립국악원, 2001, 174~75쪽.

-

특징 및 의의

〈유황곡〉은 고려 속악의 노랫말을 새로운 악장으로 고쳐 만든 개찬(改撰) 악곡의 하나로, 고려의 속악이 조선 초기 음악에 계승되는 양상을 보여 주는 자료이다.

-

고문헌

『대악후보』 『세종장헌대왕실록악보』 『악학궤범』 『제6회 아악생교과철』

-

참고문헌

『국악전집(정간보)』 제19집, 국립국악원, 2007. 김성혜, 「현전 유황곡 불규칙 장단의 변형시기」, 『음악과 민족』 39, 2010. 김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 이혜구, 『신역 악학궤범』, 국립국악원, 2000. 정화순, 「현행 한국 당악의 악조와 그 특징에 관한 연구」, 『한국음악연구』 58, 2015.

-

집필자

이숙희(李淑姬)

-

검색태그