-

다른 이름

①최자조(嗺子調), ②청풍체(淸風體), 잉(剩)

-

정의

조선 전기에 전하던 최자조(嗺子調)와 청풍체(淸風體)의 다른 이름

-

요약

하림조는 눈죽조(嫩竹調)와 함께 본래 신라의 가야금 음악에 쓰이던 악조 이름으로, 1430년(세종 12) 당시 옛 악곡들은 이미 다 유실되었고 하림조와 눈죽조는 단지 악조의 이름으로만 남아있었을 뿐이었다. 그런데 조선조 성종대의 문헌인 『악학궤범』에는 당시 하림조로도 불리었던 2종의 악조가 전하고 있다. 하나는 「현금」 조에 수록되어 전하는 최자조이고, 다른 하나는 「현금」, 「향비파」, 「가야금」 조에 전하는 청풍체이다.

-

유래

최자조는 조선 전기의 거문고곡 《최자》와 《우식》에 쓰인 악조로 속칭 하림조이다. 1435년(세종 18)에 당시 조선조의 고악(古樂)으로서 《최자》ㆍ《우식》ㆍ《탁목》 등의 거문고곡들이 장차 폐절될 위기에 처하게 되자 그 악곡들을 이습하게 하자는 건의가 받아들여졌다. 그 결과, 『악학궤범』 권1 「악조총의(樂調總義)」에 조선 전기의 향악조 가운데 하나로 자리할 수 있었고, 「현금」 조에 도설(圖說)이 수록될 수 있었던 것으로 보인다. 반면, 하림조와 이명동조(異名同調)인 청풍체는 1430년(세종 12) 당시 하림조의 모든 곡들이 없어진 상황에서 진행된 옛 악곡의 수집 사업에서 옛 하림궁 인근을 중심으로 충청지역의 음악이 수집되자 그것들을 하림조, 혹은 “그 지역의 음악 스타일”의 의미를 지닌 청풍체라는 조이름이 붙여지게 된 것으로 보인다.

-

내용

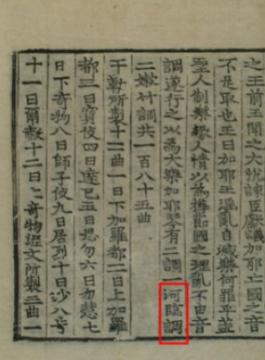

하림조는 본래 신라의 가야금 음악에 쓰이던 악조 이름이다. 『삼국사기(三國史記)』에 의하면, 신라시대에는 185곡에 달하는 가야금 음악이 있었으며, 이러한 악곡들에 하림조와 눈죽조(嫩竹調) 두 악조가 활용되었다고 한다. 1430년(세종 12)에 이르러 옛 하림조와 눈죽조의 악곡들은 이미 다 유실되었고 단지 악조의 이름으로만 남아있었을 뿐이다. 그런데 조선조 성종대의 문헌인 『악학궤범』에는 당시 하림조로도 불리었던 2종의 악조가 전하고 있어 주목된다. 하나는 「현금(玄琴)」 조에 수록되어 전하는 최자조(嗺子調)이고, 다른 하나는 「현금」, 「향비파」, 「가야금」 조에 전하는 청풍체(淸風體)이다. 『악학궤범』 권7 「현금」 조에 수록되어 전하는 최자조는 태주궁계면조(太簇宮界面調)로서 속칭 하림조(河臨調)이다. 최자조라는 악조명은 《최자》라는 곡이름에서 왔는데, 함께 명시된 산형(散形)을 통하여 《최자》를 연주할 때의 거문고 조현법과 사용 음위(音位)를 알 수 있다. 그 최자조의 조현법과 음위는 《우식(憂息)》의 연주에도 그대로 적용되었는데, 본래 《우식악(憂息樂)》은 신라 눌지왕(訥祗王, 417~458) 때 지은 것으로 《최자》와 함께 오랜 역사를 지닌 악곡이다. 이 두 곡은 1430년(세종 12)까지만 해도 《탁목(啄木)》ㆍ《다수희(多手喜)》ㆍ《청평(淸平)》ㆍ《거사연(居士戀)》등과 함께 거문고곡으로 연주법이 전해지고 있었다. 이후 1435년(세종 18)에 당시 조선조의 고악(古樂)으로서 《최자》ㆍ《우식》ㆍ《탁목》 등의 거문고곡들이 장차 폐절될 위기에 처하게 되자 그 악곡들을 이습하게 하자는 건의가 받아들여졌다. 그 결과, 『악학궤범』 권1 「악조총의(樂調總義)」에 조선 전기의 향악조 가운데 하나로 자리할 수 있었고, 「현금」 조에 산형(散形)이 수록될 수 있었던 것으로 보인다. 《최자》와 《우식》의 악조인 태주궁계면조(太簇宮界面調)는 <宮[태]

上一[중] 上二[임] 上三[남] 上四[청황] 上五[청태]>의 음계구조를 이룬다. 태주를 중심음으로 삼은 계면조라는 점에서 칠지(七指) 중의 막조계면조(邈調界面調)와 상통하는 면이 있지만, 그 조현법과 사용 음위(音位)가 서로 다른 별개의 악조이다. 한편, 청풍체는 『악학궤범』 권7 「현금」, 「향비파」, 「가야금」 조에 보이는 악조로서 하림조 또는 잉(剩)이라고도 칭한다. 그 악조는 일반적으로 고선궁평조(姑洗宮平調)로 알려져 있다. 그러나 『악학궤범』에 보이는 청풍체는 「현금」, 「향비파」, 「가야금」 조를 막론하고 모두 선법(旋法)의 명시가 없이 단지 “고선궁”이라고만 되어있을 뿐만 아니라, 조 이름에 ‘~조’가 아닌 ‘~체’가 붙은 점에서 특이하다. 왜냐면 동일한 옛 악조이면서『악학궤범』현금조에 명시된 최자조나 탁목조에 대해서는 각각 태주궁계면조, 황종궁평조 등 중심음과 선법이 동시에 제시되었고, 조 이름에 ‘~조’가 붙었기 때문이다. 특히 『악학궤범』 권1 「악조총의」에 열거된 조선 전기의 향악조 가운데 최자조는 포함되었지만, 청풍체는 포함되지 않았다. 대신 하림조의 조명이 보인다. 「악조총의(樂調總義)」에 청풍체가 포함되지 않은 것은 그것이 바로 하림조이기 때문으로 보인다. 최자조와 청풍체의 산형에 붙은 세주를 보면, 최자조는 “속칭하림조(俗稱河臨調)”라고 되어 있고, 청풍체는 “역명하림조(亦名河臨調)”라고 되어있어 서로 차이가 있다. 세주대로라면 최자조는 최자조가 정식 명칭이고 하림조는 그 속칭이 된다. 반면, 청풍체는 하림조의 이명동조(異名同調)로서 상호 호환으로 통용되는 명칭이 된다. 따라서 「악조총의」에 최자조는 정식 명칭이기 때문에 포함되었고, 청풍체는 하림조라는 조 이름으로 포함되었다고 할 수 있다. 다시 말하면, 「악조총의」에 열거한 조선 전기의 향악조 중에 청풍체가 누락된 것이 아니라, 거기에 포함된 하림조가 바로 청풍체인 것이다. 일반적으로 청풍체를 고선궁평조로 간주하는 이유는 그 산형에 “일지(一指)”라 명시하였을 뿐만 아니라 거문고와 향비파의 괘상(棵上)이나 가야금의 각 현에 명시된 율명이 <고ㆍ유ㆍ남ㆍ응ㆍ청대>로서 5음음계 고선궁평조의 구성 음과 일치하기 때문이다. 그런 점에서 청풍체는 선법 면에서는 평조에 해당하고, 기본음 면에서는 칠지(七指) 중 일지에 속한다고 할 수 있다. 그러나 청풍체는 칠지(七指) 중의 고선궁평조와는 조현법과 사용 음위가 서로 다른 별개의 악조이다. 이상과 같이 조선조 성종대의 문헌에 당시 하림조로도 불리던 2종의 악조가 전하고 있지만, 그것들을 신라의 가야금 음악에 쓰인 하림조와 직접 연관시키기는 어렵다. 왜냐면 하림조는 1430년(세종 12)에 이미 악조 이름으로만 남아있었기 때문에 그 실체가 파악되지 않고, 최자조와 청풍체는 『악학궤범』에 악보가 없이 그 조 이름과 산형만 전할 뿐, 여타의 정보가 없기 때문이다. 성종대의 기록에 왜 계면조의 최자조와 평조의 청풍체를 하림조라 칭하였는지, 그 두 악조가 과연 신라의 하림조와 어떤 관계가 있는지에 대해서는 여전히 의문으로 남아있다. 최자조와 청풍체[하림조]는 『악학궤범』 이후의 문헌에서는 더 이상 발견되지 않고, 오직 선조대의 악보인 『금합자보(琴合字譜)』(1572)에 그 산형(散形)이 수록되어 전할 뿐이다. 그러나 『금합자보』소재 최자조와 청풍체는 단순히 『악학궤범』 소재 최자조와 청풍체의 산형을 재수록한 것일 뿐, 당시의 거문고 음악과는 전혀 무관하다. 『금합자보』에는 『악학궤범』 소재 향악조의 산형을 먼저 제시한 뒤, 이어 당시의 거문고 조현법과 음위와 상관되는 ‘금도(琴圖)’를 별도로 명시하였기 때문이다. 실제로 『금합자보』에 수록된 각 악곡의 악보에도 최자조와 청풍체의 악곡이 포함되지 않았다. 따라서 청풍체는 성종 이후로 더 이상 전승되지 않은 것으로 보인다. -

특징 및 의의

조선조 성종대의 문헌인 『악학궤범』에 당시 하림조로도 불리던 최자조와 청풍체 2종 악조의 명칭과 산형이 수록되어 전해지고 있다는 사실은 우리나라 옛 음악의 단면을 파악할 수 있는 실마리를 제공해준다는 점에서 매우 중요하다. 현재 많은 향악곡이 대체로 우조평조와 우조계면조의 악곡으로 편중되어있고, 평조계면조와 태주평조의 악곡이 소수 연주되고 있는 상황에서 역사에 묻힌 옛 악조의 실체를 파악하고, 그 조현법과 음위를 통하여 새로운 악곡을 창출하는 작업은 현행 음악의 폭을 넓힐 수 있는 하나의 방안이 될 수도 있기 때문이다. 신라의 하림조가 단지 악조 이름으로만 전해지고 있었던 상황에서 후대에 어떻게 계면조의 최자조와 평조의 청풍체를 하림조라 칭하게 되었는지, 그 두 악조가 과연 신라의 하림조와 어떤 관계가 있는지 여전히 의문으로 남아있지만, 그것들을 밝히는 작업 역시 한국음악이론분야의 지평을 넓히는 중요한 관건이 될 것이다.

-

고문헌

『三國史記』 『世宗實錄』 『樂學軌範』

-

집필자

정화순(鄭花順)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기