-

다른 이름

-

정의

조선시대 궁중연향에서 춤과 노래를 연행(演行)한 남자 아이

-

요약

춤과 노래는 여악(女樂)이 주로 맡아온 특기이므로 고려는 물론 조선에 이르러서도 대개 궁중연향에서 여악이 춤과 노래를 담당하였다. 그러나 때로 여기(女妓)로 인한 풍기문란의 폐단이 발생하자, 남녀유별의 모범을 보이고자 군신(君臣)이 참여하는 외연(外宴)에서는 남자아이들이 춤과 노래를 하도록 하였다. 1432년(세종 14)에 8세~10세의 가량의 남자아이를 뽑아 1433년(세종 15) 외연에서 춤과 노래로 이루어진 정재(呈才)를 처음 공연하게 하였는데, 여악과 대비하여 남악으로 불렸다. 조선 전기에는 1433년 이후 25년가량과 1511년(중종 6) 이후 10여 년만 외연에 남악을 쓰는 제도가 시행되었을 뿐이나 인조반정(1623년) 이후에는 완전히 확립되었다.

-

유래 및 역사

고려시대에 춤과 노래는 주로 여악이 담당하였고, 조선에서도 이런 관행이 지속되었다. 여악은 악가무의 예능 활동으로 사회에 유용했으나 때로 풍기문란의 폐단이 발생했으므로, 1431년(세종 13)에 군신 간의 외연(外宴)에 여악 대신 무동이 춤과 노래를 하는 방안을 강구하였다. 처음엔 11세에서 13세 사이의 남자아이를 뽑기로 했는데, 재주를 익히고 나면 체구가 장대해져 더 이상 쓰지 못할 것이 예상되어, 1432년(세종 14)에 공천(公賤) 중에서 8세에서 10세 사이의 남아 예순 명을 뽑았다. 1432년에 정재무동의 정수를 쉰 명으로 정하고 결원을 대비하여 예순 명을 뽑은 것이 조선시대 무동의 시초이다. 그러나 8, 9세의 아이는 너무 어려서 부적합했는지, 중종대(1506~1544)에는 10세 남짓의 아이를 뽑았다. 무동의 정원을 중종대에는 서른 명으로 조정하였고 조선 후기엔 스무 명 내지 서른 명이었다. 무동은 곱게 꾸미고 여악이 공연하던 정재를 연행했으므로, 여악의 대칭어인 남악으로 불렸다. 따라서 성인 남자의 체격과 목소리를 갖추기 전인 15세까지만 활동했다. 활동 가능 시기가 짧다는 점이 남악 유지의 큰 걸림돌이었다. 남악을 글자 그대로 풀이한다면, 무동뿐 아니라 남자 악공이나 악생까지 두루 포함하는 남자 악인(樂人)을 뜻하겠지만, 남악의 어원 자체가 여악의 대칭어로 생겨났으므로, 여악을 대체하여 춤과 노래를 연행하는 남자 아이를 가리킨다.

-

내용

조선 초기 왕대비나 중궁이 참여하는 내연(內宴)은 물론이거니와 외연에서도 대개 악공의 연주에 맞추어 여악이 춤과 노래를 했는데, 풍기문란의 폐단을 없애고자 1433년(세종 15) 군신간의 회례연에서는 여악 대신 남악이 정재를 공연하도록 하였다. 이는 남녀유별을 하여 바른 풍속을 이루기 위함이었다. 이후 외연에서는 남악이 정재를 공연했으나, 성리학 이념에 위배하여 왕위를 찬탈한 세조대(1455~1468)에 들어와 이 제도가 무너져, 세조 중년 이후 내ㆍ외연을 막론하고 다시 여악이 정재를 공연하였다. 1506년에 중종반정이 일어났고, 1511년(중종 6) 이후 외연에 다시 남악을 썼다. 성리학적 이상을 현실정치에 구현해보려는 사림들의 급진적인 개혁이 훈구파와 마찰을 빚어 1519년 기묘사화가 일어났고, 그 결과 1520년(중종 15)부터 외연에 다시 여악을 쓰게 되었다. 조선전기에는 1433년(세종 15)부터 세조 초년까지 25년가량과 1511년(중종 6) 이후 10여 년만 외연에 남악을 썼을 뿐이다. 광해군이 폐모살제(廢母殺弟)라는 인륜에 어긋난 일을 하자, 1623년에 인조반정이 일어났으며, 이로 인해 탄생한 사림 정권은 조선 사회를 순수 성리학이념으로 재정비해가기 시작했다. 따라서 외연에 남악을 쓰는 제도가 완전히 정착되어 대한제국에 이르기까지 유지되었다. 인조반정 이후의 조선후기에는 외연에서는 언제나 악공이 연주를 하고 남악이 정재를 공연하였다. 심지어 조선 후기에는 서울과 외방의 중국 사신연에서도 남악이 정재를 공연하였다.

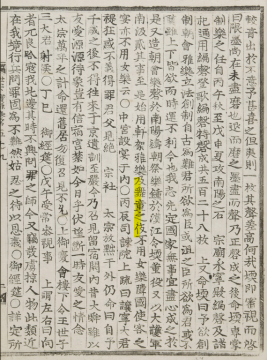

< 선조조기영회도(宣祖朝耆英會圖) (1585년). ©서울대학교 박물관 >

< 기사사연도(耆社私宴圖) (1719년). ©국립중앙박물관 > -

특징 및 의의

남악은 조선의 국시(國是)인 성리학적 사고의 산물이다. 남녀 사이가 인륜의 바탕이 되므로, 남녀유별하여 아름다운 풍속을 이루고, 사회지도층이 모범을 보여야한다는 생각에 세종대(1418~1450)에 군신간의 연향에서는 악공이 연주하고 남악이 정재를 공연하도록 했다. 성리학을 도입하여 이해해가는 단계인 조선 전기에는 이 제도가 35년가량만 시행되었을 뿐이고, 성리학 이념이 뿌리내린 조선 후기에야 외연에 남악을 쓰는 제도가 완전히 확립되었다.

-

참고문헌

『세종실록』 『중종실록』 『기축진찬의궤』 김종수, 『조선시대 궁중연향의 본질과 여악제도의 변천』, 민속원, 2018. 김종수, 『의궤로 본 조선시대 궁중연향문화』, 민속원, 2022.

-

집필자

김종수(金鍾洙)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.