-

다른 이름

칠음(七音)

-

정의

계명(階名) 혹은 선법명(旋法名)으로 사용하는 궁(宮)・상(商)・각(角)・변치(變徵)・치(徵)・우(羽)・변궁(變宮)을 총칭하는 용어

-

요약

칠성은 중국 고대 시기부터 정립된 것으로 계명 혹은 선법명으로 사용하는 궁・상・각・변치・치・우・변궁을 총칭하는 용어이다. 칠성의 음간격은 궁을 서양음악의 C로 잡을 경우, 궁(C)・상(D)・각(E)・변치(F#)・치(G)・우(A)・변궁(B)이다.

-

유래 및 역사

칠성에 대한 개념은 중국 고대의 『상서(尙書)』 칠시(七始)에서 시작한다고 할 수 있다. 칠시에 대한 정현(鄭玄, 후한 때의 유학자)의 설명을 보면 칠시란 황종・임종・태주・남려・고선・응종・유빈이라 했는데 이는 삼분손익 계산에 따라 생성되는 순서이고, 이 음들이 칠시를 구성하며 음고순으로 정리하면 황태고유임남응이다. 『상서대전(尙書大傳)』 권일하(卷一下)에 의하면 성왕이 12주를 순시할 때 그 풍속을 관찰하고 그 성정을 익히고 그로 인해 12개의 풍속을 논하여 6율(六律), 5성(五聲), 7시(七始), 8음(八音)을 정하였다는 기록이 있다. 춘추 시대 노나라의 학자 좌구명(左丘明, 기원전 556~기원전 451)이 쓴 『국어(國語)』 「주어」를 보면 주나라 경왕(景王, ?~기원전 477)이 악관인 주구(州鳩)에게 12율을 묻고 나서 칠음(七音)에 대해서 묻자, 그에 대해 7열(七列, 별자리), 칠동(七同, 도수) 및 7율(七律)을 같은 개념으로 대답했다는 내용이 있다. 이외에도 『춘추좌전(春秋左傳)』・『한서(漢書)』 「율력지(律曆志)」・『회남자(淮南子)』・『통전(通典)』 등의 문헌에서도 칠성에 대한 기록을 찾아볼 수 있다. 이처럼 칠성의 개념은 오성(五聲)보다는 나중에 형성되었지만 매우 이른 시기부터 등장하였고, 칠성인 궁・상・각・변치・치・우・변궁의 개념도 중국 고대 시기부터 명확하게 정립되었다는 것을 알 수 있다.

-

내용

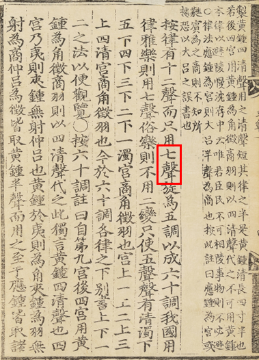

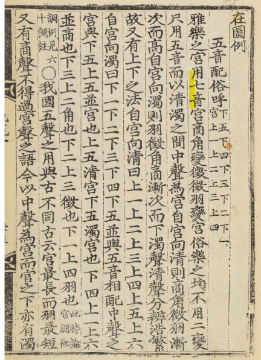

『악학궤범(樂學軌範)』 권1에 의하면 칠성은 궁・상・각・치・우의 오성(五聲)에 변치와 변궁을 삽입하여 이루어진 일곱 음을 말하는데, 변치와 변궁 2변(二變)을 변성(變聲)이라고 한다. 칠성은 삼분손익을 통해 산출되며 산출 순서는 궁→치→상→우→각→변궁→변치이고, 이를 음고 순서로 나열하면 궁・상・각・변치・치・우・변궁이 된다. 이렇게 칠성은 7개의 계명이라는 의미로 주로 사용된다. 한편 채원정(蔡元定, 1135~1198)은 『율려신서(律呂新書)』에서 십이율이 돌아가며 궁이 되고 각각 칠성이 있어 모두 84성이 된다고 하였는데, 이때 칠성은 각각 다른 음 간격을 갖는 일곱 개의 선법명을 의미한다.

『악학궤범(樂學軌範)』 권1에서 칠성은 아악에서만 사용하고, 2변은 향악에서 사용하지 않는다고 설명하였다. 이는 『세종실록(世宗實錄)』 권136 「조회아악보」에 12율명과 함께 칠성(궁・상・각・변치・치・우・변궁)을 함께 기보하였다는 것에서 확인할 수 있다.

< 『악학궤범(樂學軌範)』 권1 「시용아악십이율칠성도」의 칠성 관련 내용. ©국립국악원 > -

특징 및 의의

칠성은 중국 고대로부터 정립되었으며, 악률(樂律)의 기본 개념으로서 중요한 의미를 갖는다.

-

참고문헌

김수현, 『조선시대 악률론과 『시악화성』』, 민속원, 2012. 남상숙, 『악학궤범 악론 연구』, 민속원, 2009. 송방송, 『한겨레음악대사전』, 보고사, 2012.

-

집필자

남상숙(南相淑)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기