-

다른 이름

여음(余音), 얼음(乻音), 어음(扵音), 여(余), 중요(中腰)

-

정의

성악곡에서 악기로만 연주하는 전주나 간주, 후주 부분 또는 기악곡에서 여음이라 지칭된 부분.

-

요약

-

유래 및 역사

고려가요나 궁중 음악의 성악곡에서 노래를 부르다가 가사가 일단락되는 부분을 악기로만 연주하는 부분이 있는데 이러한 부분을 여음이라 한다. 『세종실록악보』나 『시용향악보』에는 이렇게 노래가 쉴 때 악기로만 연주하는 부분에 아무런 명칭이 보이지 않지만, 같은 곡을 기록한 악보인 『대악후보』에서는 이 부분을 여음이라 지칭하고 있다. 또한 성악곡에서 기악곡화한 〈수제천〉과 〈동동〉은 『대악후보』에 여음 선율을 별도로 수록하고 있어 대부분의 성악곡에서는 여음이 수반되고 있음을 알 수 있다. 16세기부터 악보에 수록되었던 《가곡》 〈만대엽〉과 17세기의 〈중대엽〉ㆍ〈삭대엽〉 등은 여음을 대표적으로 보여 주고 있는 악곡이다. 〈만대엽〉의 여음은 후주로 사용되었고, 이후 18세기의 〈중대엽〉과 〈삭대엽〉에서는 간주 역할을 하는 중여음과 후주 역할을 하는 대여음으로 사용된다. 조선 후기에 오면 후주로만 연주되던 대여음이 ‘청대여음(請大餘音)’이란 이름으로 전주의 역할을 하게 된다.

현재 전승되지는 않지만 18세기 《가곡》 한바탕에는 〈북전〉이라는 곡이 있다. 〈북전〉은 〈중대엽〉ㆍ〈삭대엽〉과 함께 불린 노래로 3장 형식에 여음으로 구성되어 있다. 후주로서의 역할을 하는 이 여음을 일반적으로 많은 고악보에서 여음 또는 대여음이라고 하였다.

《가곡》과 더불어 대표적인 성악곡인 《시조》와 《가사》도 여음이 사용된 악곡이다. 『서금보』, 『양금보』, 『장금신보』 등을 통해 《시조》의 초장과 중장, 종장의 끝에 여음이 있음을 알 수 있고, 《가사》는 고악보에서 여음이란 단어가 사용된 예가 보이지 않지만 현행 악보 중 가사의 전주 선율과 중간 여음 선율을 모아 놓은 악보를 통해 여음의 존재를 확인할 수 있다. 여기서 중간 여음이란 노래가 쉬는 2~3박의 짧은 부분에서 연주되는 악기 선율을 뜻한다.

또한 여음은 《영산회상》에서도 보이는데, 《영산회상》을 구성하는 악곡 중 〈가락덜이〉ㆍ〈삼현도드리〉ㆍ〈하현도드리〉ㆍ〈염불도드리〉의 후반부에 여음이라고 표시된 양금 악보들을 찾아볼 수 있다. 그러나 현행 《영산회상》에는 여음이라 지칭하는 부분이 없이 장으로만 구분되어 있다.

현재 기악곡 중 여음이 보이는 대표적인 악곡으로는 〈여민락〉이 있는데, 본래 10장까지 가사가 있는 성악곡이었지만 후대로 내려오며 7장까지만 악기로 연주되는 기악곡으로 변화된 곡이다. 19세기 후반 〈여민락〉을 수록한 악보에는 현행과 같이 각 장별로 여음이 표시되어 있다. 현재 〈여민락〉과 같이 여음을 표기하고 있는 악보들로는 『방산한씨금보』, 『학포금보』, 『서금보』, 『가곡금보』, 『원객유운』 등이 있다. -

내용

여음은 『세종실록악보』의 〈치화평〉, 〈취풍형〉, 〈봉황음〉 등 〈용비어천가〉를 부른 성악곡들과 『시용향악보』의 고려가요에서부터 보인다.

그러나 이 악보에는 여음이라는 명칭이 없다. 이 악보를 그대로 전사한 『대악후보』에는 악기로만 연주되고 가사가 없는 부분에 여음ㆍ반여음ㆍ대여음 등이라 표기하고 있어 이 부분들이 여음인 것을 알 수 있다.

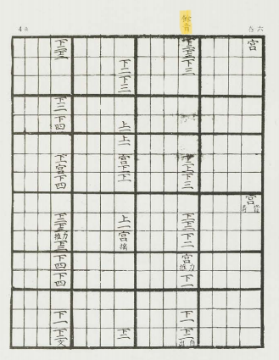

< 대악후보 권4 <鳳凰吟一>13면에 대여음이라는 용어 <鳳凰吟二>의 70면에 반여음이라는 용어가 보인다. ©국립국악원 >

여음이란 명칭이 처음으로 보이는 악보는 『금합자보』(1572)로 〈만대엽〉 등 성악곡에서 노래가 끝난 후에 여음이란 명칭 아래 가사 없이 선율이 진행되고 있어 악기로만 연주한 후주임을 알 수 있다.

18세기~19세기에는 주로 《가곡》에 여음ㆍ대여음ㆍ중여음ㆍ반여음ㆍ소여음 등의 명칭이 사용되었다. 《시조》도 양금보 등을 통해 각 장별로 여음이란 명칭 아래 여음 선율을 기록한 예를 찾아볼 수 있으며, 《가사》에도 현행 악보를 통해 중간 여음 선율이 존재함을 알 수 있다.

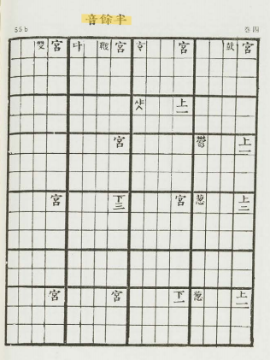

< 《시조》 장단에 각 장별로 여음이 있다. ©김동욱(金東旭) >

본래는 성악곡이었지만 현재는 기악으로만 연주하는 《영산회상》이나 〈여민락〉과 같은 기악곡에서도 여음을 찾아볼 수 있다. 19세기 초 『소영집성』을 통해 〈여민락〉은 10장까지 모두 가사가 붙어 있던 성악곡이었음을 알 수 있는데, 이러한 〈여민락〉이 19세기 후반에 들어 『역양아운』ㆍ『서금보』ㆍ『학포금보』ㆍ『방산한씨금보』ㆍ『가곡금보』 등을 통해 가사가 사라지며 장수도 7장까지 연주하고 각 장별로 여음을 수반하는 기악곡으로 전승되었음을 알 수 있다.

< 〈서금여민락〉 초편은 본실이고 2편부터 선율이 그려져 있는데 편별로 중요(中腰)라는 부분이 계속 나오는데 바로 여기가 현행의 여음이다. ©고려대학교 도서관 >

< 『방산한씨금보』의 〈여민락〉에는 초장부터 7장까지 현행과 같이 여음 부분이 있다. ©홍종진 >

이와 반대로 《영산회상》은 여음이 보이던 악곡이었으나 현행에는 여음이 사라진 악곡이다. 《영산회상》은 본래 〈상령산〉의 선율에 ‘영산회상불보살’이라는 일곱 글자를 부르던 성악곡이었다. 이러한 성악곡이 차츰 악곡이 모이며 현행과 같은 9개의 모음곡이 되어 기악곡으로 변화되었다. 『서금보』ㆍ『양금보』ㆍ『일사금보』 등 양금보의 《영산회상》에는 특이하게도 《영산회상》을 구성하는 악곡 중 〈가락제지〉ㆍ〈삼현환입〉ㆍ〈하현환입〉ㆍ〈염불〉에 여음 선율이 붙어 있음을 알 수 있다. 그러나 현행 《영산회상》은 여음이란 명칭을 사용하지 않고 모든 악곡이 장으로만 구별되어 있다.

< 『일사금보』에는 〈가락제지〉 3장 뒤, 〈삼현환입〉 3장 뒤, 〈하현환입〉 3장 뒤, 〈염불〉 4장 뒤 여음 선율이 기록되어 있다. ©서울대학교 중앙도서관 >

장르별로 여음의 명칭을 살펴보면 아래 〈표〉와 같다.

장르 악곡명 여음 출현 악보 여음 명칭 궁중음악에서의 여음 치화평3

취풍형

봉황음1,2,3

진작1,2,3,4

동동, 정읍

감군은『대악후보』 여음(餘音)

반여음(半餘音)

대여음(大餘音)

이대여음(二大餘音)가곡에서의 여음 만대엽

중대엽

삭대엽

농ㆍ낙ㆍ편

북전『금합자보』 외 가곡이 수록된 거문고 악보 여음(餘音)

중여음(中餘音)

소여음(小餘音)

반여음(半餘音)

대여음(大餘音)시조에서의 여음 시조

평조시조『서금보』

『양금보』

『장금신보』여음(餘音) 가사에서의 여음 12가사 『십이가사전』 중간여음(中間餘音) 여민락에서의 여음 민락, 여민락 『원객유운』 얼음(乻音) 여민락 『칠현금보』 여음(餘音) 『서금보』 중요(中腰) 『양금여민락보』 여음(餘音)

어음(扵音)『학포금보』 (얼음(乻音)) 『방산한씨금보』 어음(扵音) 『가곡금보』 여(余) 영산회상에서의 여음 가락제지

삼현환입

하현환입

염불『서금보』

『양금보』

『일사금보』여음(餘音) -

특징 및 의의

여음은 본래 성악곡에서만 사용되던 용어였으나, 현재는 성악곡에서 기악곡화한 〈여민락〉과 같이 기악곡에서도 여음이라는 용어를 사용하고 있어, 여음의 의미가 성악곡과 기악곡에서 모두 사용되고 있다는 측면에서 주목된다.

-

기타

『대악후보』에서는 16정간을 1행으로 기준으로 할 때 4행을 연주하는 경우 대여음, 1행 또는 2행의 경우 반여음이라고 표시해 주고 있다. 궁중에서 불린 성악곡의 경우 같은 선율을 반복적으로 사용하는 경우와 별도로 가사 단락에 따라 1행~4행 여음이 존재한다. 예를 들어 〈만전춘〉의 가사는 11행과 7행으로 단락을 나누어 부르는데 단락이 나누어질 때마다 1행씩 동일한 선율의 여음이 매번 반복되고 있다. 그에 비해 〈감군은〉은 15행을 가사로 부르고 마지막 1행만 여음으로 연주하고 있고, 〈서경별곡〉도 7행을 가사로 부르고 마지막 1행을 여음으로 연주하고 있어 여음이 단락별 간주로서의 역할만이 아니라 후주로서의 역할도 분명히 보인다. 이와 같이 『대악후보』에서 보이는 4행의 대여음과 《가곡》의 대여음은 같은 용어를 사용하였지만 다른 역할을 가지고 있음을 알 수 있다. 또한 《가곡》과 같은 형식으로 보이는 5장 형식의 곡들인 『현금동문류기』와 『시용향악보』에 수록된 〈대엽〉ㆍ〈중엽〉ㆍ〈소엽〉 등의 악곡들에 보이는 여음은 16세기 〈만대엽〉과 같이 후주로서의 역할을 하는 여음임을 알 수 있다.

-

고문헌

『세종실록악보』 『시용향악보』 『금합자보』 『대악후보』 『소영집성』 『역양아운』 『서금보』 『양금보』 『장금신보』 『방산한씨금보』 『학포금보』 『서금보』 『가곡금보』 『원객유운』 『일사금보』

-

참고문헌

김영운, 『가곡 연창형식의 역사적 전개양상』, 민속원, 2005. 김영운, 『(개정증보판) 국악개론』, 음악세계, 2020. 이양교ㆍ황규남, 『십이가사전-부록 시조창보』, 중요무형문화재 제사십일호 이양교 전수소, 1998. 강혜진, 「〈진작 3〉과 〈치화평 3〉의 선율과 형식」, 『국악원논문집』 42, 2020. 김영운, 「고려가요의 음악형식 연구」, 『한국공연예술연구논문선집』 4, 2001. 윤영해, 「대엽ㆍ중엽ㆍ소엽과 진작」, 『한국음악연구』 50, 2011. 한영숙, 「가곡 여음의 사적 변천 : 고악보와 현행 가곡에 기하여」, 한양대학교 박사학위논문, 2012. 한영숙, 「만대엽의 여음」, 『한국음악연구』 45, 2009. 한영숙, 「중여음의 형성시기에 관한 연구」, 『한국음악연구』 47, 2010.

-

집필자

신혜선(申惠善)

-

검색태그