-

다른 이름

도드리, 도들이, 도두리, 회입(回入)

-

정의

-

요약

환입은 ‘되돌아들다’ 또는‘반복하다’의 뜻으로 본래 반복되는 부분을 가리킨다. 반복해서 연주하는 의미 외에 〈보허자〉(보허사)에서 파생된 〈미환입〉, 〈세환입〉, 〈양청환입〉 등의 경우처럼 옛 <보허자>의 환입 부분을 변주한 데에서 비롯하여 그 출처를 밝히는 의미로도 쓰인다.

-

유래 및 역사

-

내용

○ 구성요소 및 원리 송나라의 사악(詞樂)인 옛 〈보허자(步虛子)〉와 〈낙양춘(洛陽春)〉은 음악이‘환두 환입 형식’으로 되어 있다. 미전사(尾前詞) 제2구(江上數峯寒)부터 7장 끝까지의 선율이 미후사(尾後詞) 제2구 이하에서 반복되는데, 그 반복 부분을 ‘환입’이라 한다. 미후사 제1구의 선율만 제1구와 다르게 바꾸는데, 그 부분을 환두(換頭)라 한다.

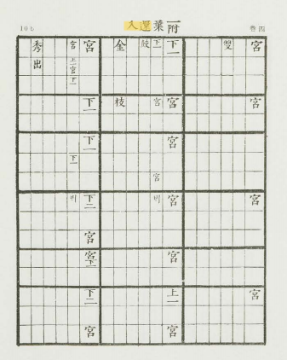

송사악의 음악 형식B

송 사악의 음악 형식에서 ‘환입’은 반복되는 부분을 의미하였다. 이처럼 본래 환입은 미전사 제2구 이하의 선율이 미후사에서 반복되는 부분으로‘되돌아든다’는 의미로 쓰였다.『속악원보』의 〈낙양춘〉과 〈보허자〉 악보에 그 환입이 명기되어 있다. 『대악후보』 〈보허자〉 악보에는 전단의 선율과 후단의 환두 부분을 ‘지입(指入)’이라 하였다. 그 지입 부분이 훗날 ‘보허사(步虛詞)’가 되었다. 한편 환입은 향악곡에서도 반복되는 부분을 가리킬 때에도 사용되었다. 그 예로『대악후보』 권4 〈봉황음〉의 환입을 들 수 있다.

〈 〈봉황음〉의 환입: 『대악후보』 권4 〈봉황음〉의 환입. ©국립국악원 〉

〈 〈낙양춘〉의 환입: 『속악원보 예(俗樂源譜 禮)』 중 〈낙양춘〉의 환입. ©국립국악원 〉

또한 『한금신보』에는 《영산회상》 다음에 '영산회상환입(靈山會上還入)'이라는 곡명이 보이는데,‘환입’이 악곡명에 붙은 첫 사례이다. 곡명 아래에 환입을‘도르리’라 부기하였다. 또한 『금학절요』에는 현 〈상령산〉에 해당하는 《영산회상》 끝 부분에 반복을 의미하는 ‘환입’이 표기되어 있다.

〈 《영산회상》의 환입 (한금신보). ©국립국악원 〉

〈 《영산회상》의 환입 (금학절요). ©국립국악원 〉

《영산회상》 계열의 〈상현환입〉, 〈하현환입〉, 〈염불환입〉 등의 곡에 붙은 환입도 본래의 뜻대로 반복하여 연주하던 방식에서 붙은 것이다. 그러나 환입이 본래의 뜻과는 다른 의미로 쓰이기도 하였는데, 〈보허자〉에서 파생된 〈미환입〉, 〈세환입〉, 〈양청환입〉 등의 곡명에 붙은 환입이 그에 해당한다. 이 경우는 옛 〈보허자〉의 환입 부분을 변주한 곡으로서 그 출처를 가리키는 의미로 쓰였다. 따라서 《영산회상》 계열의 곡에 붙어 있는 환입은 ‘반복’의 의미가 있으나, 〈보허자〉의 파생곡에 붙어 있는 환입에는 반복 연주의 의미는 없다.

특징 및 의의

환입은 본래 반복해서 연주되는 부분을 가리켰으나, 옛 〈보허자〉의 환입 부분을 변주한 곡에서는 출처를 나타내는 의미로도 쓰였다. 처음에는 한자어의 환입이 쓰이다가 18세기 무렵부터 ‘도드리’라는 우리말이 함께 쓰인 이래 오늘날에는 곡명에 붙은 환입은 〈하현환입〉보다 〈하현도드리〉처럼 주로 도드리로 불리는 경우가 많아졌다.

고문헌

『금학절요』 『대악후보』 『삼죽금보』 『속악원보』 『한금신보』

참고문헌

장사훈, 『최신 국악총론』, 강유경, 「한국음악 ‘도드리[還入]’의 미학적 의미」, 『동양철학』 45, 한국동양철학회, 2016. 장사훈, 「영산회상중 삼현환입의 연구」, 『아세아연구』 6, 고려대학교 아세아문제연구원, 1960.

집필자

임미선(林美善)

검색태그