-

정의

종묘제례의 아헌과 종헌에 연주하는《정대업》의 세 번째 곡

-

요약

탁정은 종묘제례의 아헌(亞獻)과 종헌(終獻)에 헌가(軒架)에서 연주하는《정대업》의 세 번째 곡이다. 선율은 『세종실록』 악보《정대업》의 〈탁령(濯靈)〉을 축소한 것이다. 악장은 환조(재위 1315~1360)가 쌍성을 수복한 것에 대한 내용이다.

-

유래

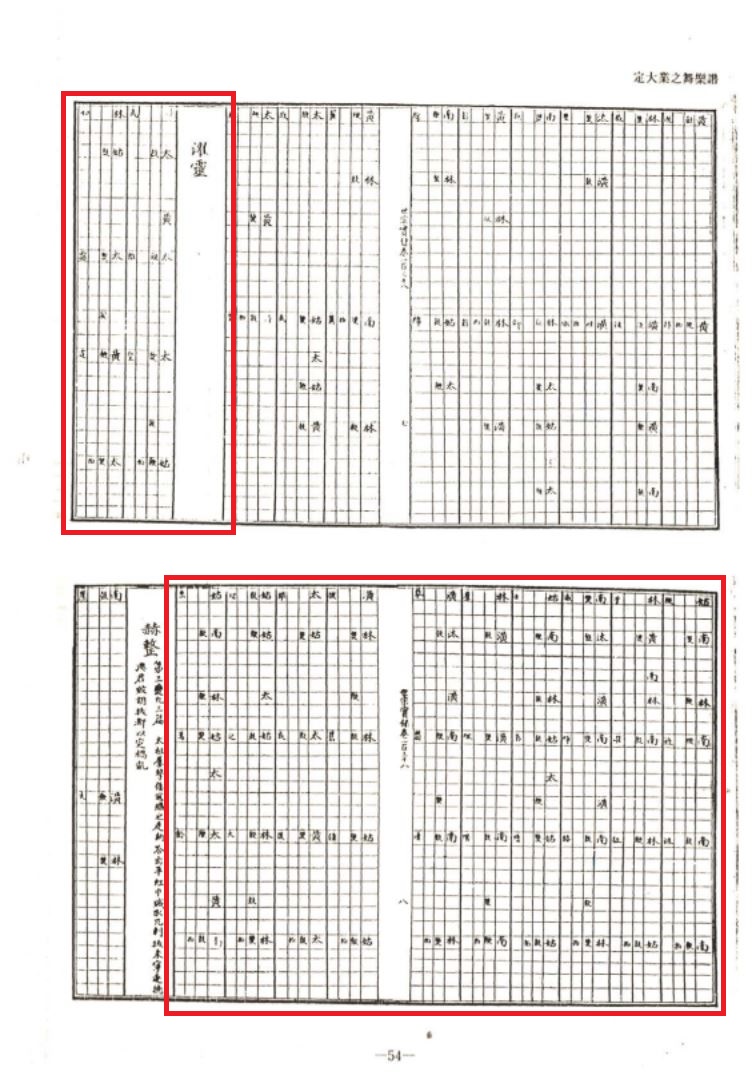

탁정의 선율은 『세종실록』 악보 《정대업》의 〈탁령〉을 축소한 것이며, 《용비어천가》 제24장 〈타즉장(他則章)〉과 관계있다.

<『세종실록』 《탁령》©한국음악학자료총서 제20집> -

내용

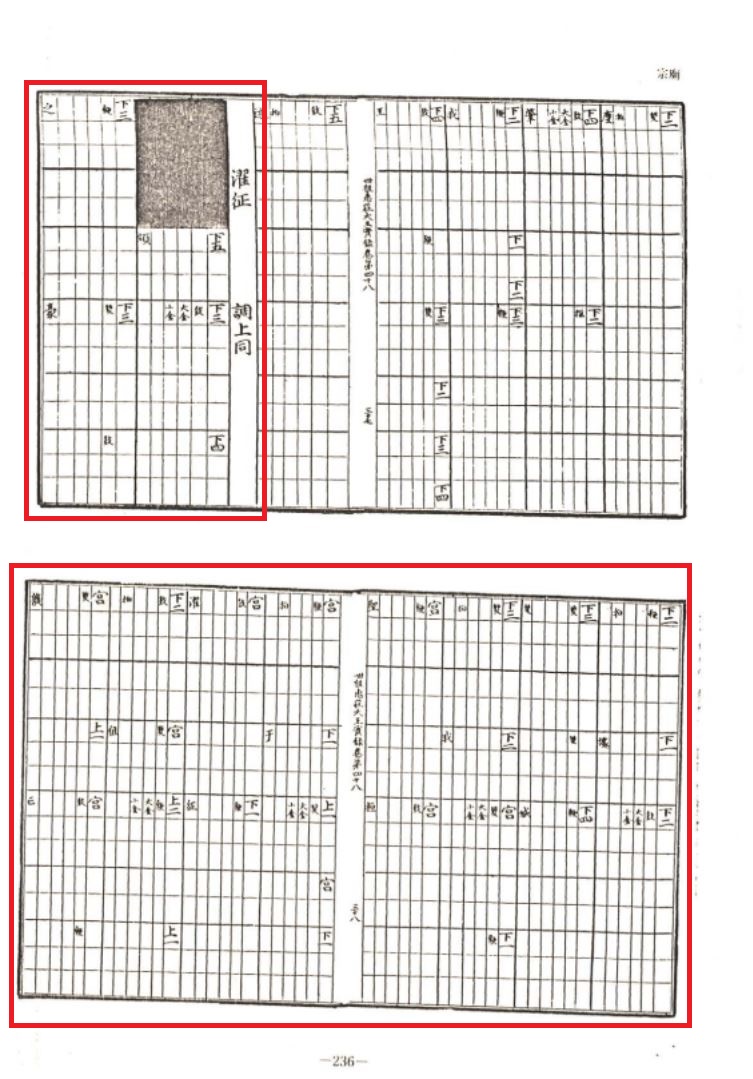

○ 악곡의 소속과 용도 탁정은 종묘제례의 아헌과 종헌에 헌가에서 연주하는《정대업》의 세 번째 곡이다. ○ 악곡명, 선율, 악장가사의 출처 탁정이라는 악곡 명은 악장 중 ‘우탁정(于濯征)’에서 따온 것이다. 선율은 『세종실록』 악보《정대업》의 〈탁령〉의 제1~10행, 제23~24행을 발췌한 것이다.(1행=16정간 기준) 악장은 환조가 쌍성을 수복한 것에 대한 내용이며, 같은 내용이《용비어천가》 제24장 〈타즉장〉에 보인다. ○ 음계, 박법, 장단 『세조실록』 악보 탁정의 음계는 황(黃:C4)·협(夾:E♭4)·중(仲:F4)·임(林:G4)·무(無:B♭4)의 황종 계면조였다. 현재 편종ㆍ편경 선율은『세조실록』 당시와 동일하게 전승되고 있으며, 피리ㆍ대금ㆍ해금과 악장(樂章)의 경우 음계의 최저음 황종(黃:C4)을 모두 무역(㒇:B♭3)로, 일부 임종(林:G4)을 중려(仲:F4)로 내려 연주한다. 세 글자마다 박을 한 번 치며[三字一拍], 박 여섯이 한 곡을 이루었으나[六拍一聲] 현재는 박 넷이 한 곡을 이루는[四拍一聲] 형식으로 변화되었다. 현행 종묘제례악의 장구점은 『세조실록』 악보의 장구점을 현행 리듬에 적용한 것인데, 국악전집 제18집 『종묘제례악』 탁정 악보에는 『세조실록』 악보에 비해 장구점이 사라진 곳이 세 군데 보인다.

<『세조실록』 《탁정》©한국음악학자료총서 제20집>

-

노랫말

완지호(頑之豪) 완악한 오랑캐들이 거쌍성(據雙城) 쌍성에 의지해 있도다 아성환(我聖桓) 우리 성스러운 환조께서 우탁정(于濯征) 깨끗이 정벌을 하셨네. 저광망(狙獷亡) 교활하고 사나운 무리를 없애고, 척아강(拓我疆) 우리의 강역을 개척하셨도다.

출처: 이세필 편저, 윤호진 역주, 『역주악원고사』, 국립국악원, 2006.

<종묘제례악-정대업(악장)-종묘악장 <탁정> ©국립국악원>

-

고문헌

『대악후보』 『대한예전』 『세조실록』 『세종실록』 『속악가사』 『속악원보』 『시용무보』 『악원고사』 『악장요람』 『악학궤범』 『조선악개요』 『종묘악장』 『종묘의궤』 『춘관통고』 『향만년지악』

-

참고문헌

『세종실록』, 국립국악원, 1986. 김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 김종수, 『역주 증보문헌비고』, 국립국악원, 1994. 송지원ㆍ이숙희ㆍ김영숙, 『종묘제례악』, 민속원, 2008. 이세필 편저, 윤호진 역주, 『역주 악원고사』, 국립국악원, 2006. 장사훈, 『증보 한국음악사』, 세광음악출판사, 1986. 류정연, 「정대업의 음악적 변화에 대한 연구」. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 1997. 이숙희, 「종묘제례악 악장의 음악적 변화」, 『한국음악연구』39, 2006, 237~265쪽. 조성욱, 「종묘제례악의 장고점 변천의 연구」, 한양대학교 대학원 석사학위논문, 2015.

-

집필자

이숙희(李淑姬)

-

검색태그